মাধ্যম নিউজ ডেস্ক: গতির যুগ। হিসেবি মানুষের ভিড়। তাই ইদানিং কোনও ধর্মীয় রীতি পালন করাকে আধুনিক সমাজ সময় নষ্ট এবং অর্থের অপচয় বলে মনে করে। অথচ যুগ যুগ ধরেই বিশ্বের সব দেশেই পালিত হয়ে আসছে ধর্মীয় আচার পালন (Hindu Rituals)। সেটা যেমন পালন করেন সনাতনীরা, তেমনি পালন করেন খ্রিস্টান ধর্মের মানুষও। ইসলাম, শিখ, ইহুদি কিংবা বৌদ্ধ – বিশ্বের এমন কোনও সম্প্রদায় নেই, যারা কোনও না কোনও ধর্মীয় রীতি পালন করে না।

সনাতনীদের অবদান (Hindu Rituals)

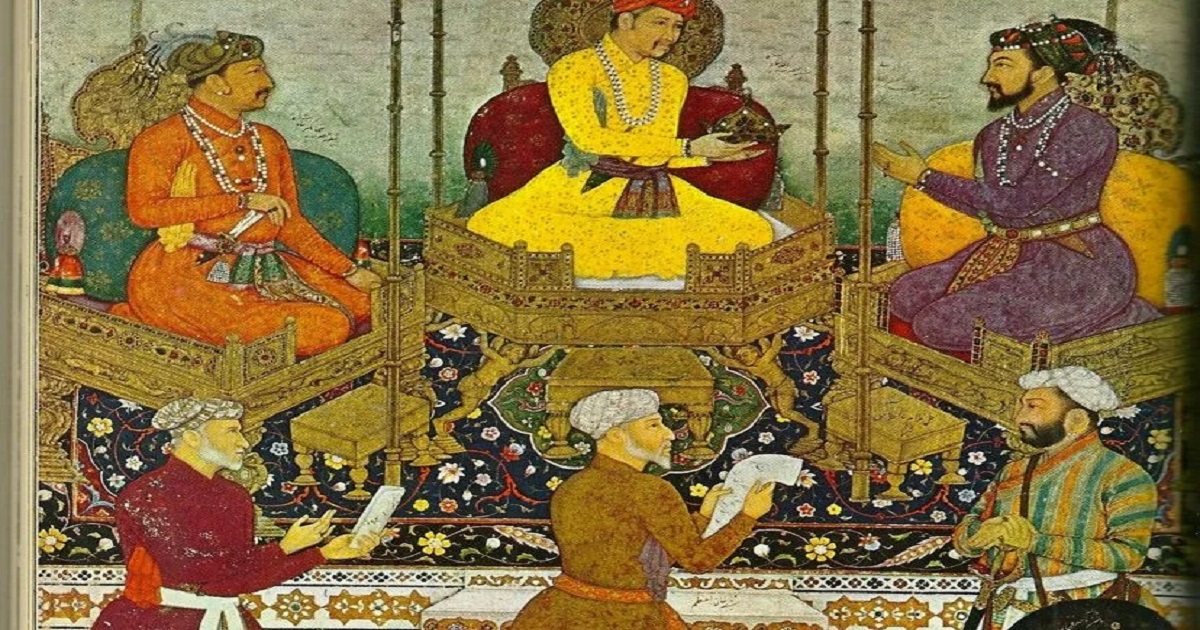

সনাতনীদের এই ধর্মীয় রীতিই বিশ্বকে দিয়েছে অনেক কিছুই। জ্যামিতির ধারণা কিংবা মহাশূন্যে দ্বাদশ রাশির অবস্থান, শূন্যের ধারণা এসবই সনাতনীদের গভীর তপস্যার ফসল। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁরাও কোনও কোনও ধর্মীয় রীতি পালন করেন – কখনও জেনে, কখনও আবার অজান্তেই। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যেহেতু সনাতন ধর্মই সব চেয়ে বেশি প্রাচীন, তাই সনাতন ধর্মের অবদান কম নয়।

চলুন, বেদের যুগে

চলুন, টাইম মেশিনে চড়ে আমরা ফিরে যাই বেদের যুগে (Hindu Rituals)। সেই যুগে তখনও ঈশ্বরের কল্পনা আসেনি মানুষের মাথায়। যদিও এক অনির্বচনীয় নিয়মই (বেদের ভাষায় ‘ঋক’) যে জগতের নিয়ন্ত্রক, পালনকর্তা, মানবজীবনের মূল লক্ষ্যই হল, মহাবিশ্বের এই মহাশক্তিকে খুঁজে বের করা, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা, তা জানতেন বৈদিক ঋষি। এই মহাশক্তির উদ্দেশে সেই সময় যজ্ঞে আহুতি দিতেন উপনিষদের ঋষিও। যজ্ঞাগ্নির মধ্যে দিয়েই যে হবি (আহুতি) দেবতার কাছে পৌঁছে যায়, তা বিশ্বাস করতেন তাঁরা। সেই কারণেই যজ্ঞে আহুতি হিসেবে বৈদিক ঋষি দিতেন কখনও পশু, কখনওবা গাছের ডাল-পালা। এই যজ্ঞের আগুনেই কার্যত জন্ম হয়েছে বিজ্ঞান, গণিত কিংবা অন্যান্য কলাবিদ্যার।

গণিতের সূত্র রহস্য

বিশ্বে যে সময় মানুষ জানতেন না জ্যামিতি খায় না মাথায় দেয়, তখনই যজ্ঞবেদীর (Hindu Rituals) জন্য জ্যামিতিক চিত্র আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বৈদিক যুগের ঋষিরা (Hindu Rituals)। সে যুগে ঋষিরা যে বিভিন্ন মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞ করতেন, তা আমরা জানি। যুদ্ধ জয়ের আগে-পরে তাঁরা করতেন কখনও অশ্বমেধ যজ্ঞ, কখনও আবার বাজপেয় যজ্ঞ। সন্তান কামনায় করতেন পুত্র্যেষ্টি যজ্ঞ। এমন নানা কামনায় করতেন হাজারো যজ্ঞ। প্রতিটি যজ্ঞের বেদি হত আলাদা। এই বেদির নকশাই পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে বহু জ্যামিতিক নীতিসূত্রের। আজ যে পিথাগোরাসের সূত্র মুখস্ত করতে হচ্ছে বিশ্বের সব দেশের ছেলেমেয়েদের, সেই সূত্র তাঁর জন্মের দুশো বছরেরও বেশি আগে তৈরি করে ফেলেছিলেন সনাতন ধর্মের ঋষি।

যখন দূরবীক্ষণের জন্মই হয়নি, তখনই বৈদিক ঋষি পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে। এই দুই শাস্ত্রের চর্চার ফলেই তাঁরা জানতে পারতেন, কবে এবং কখন কোন মহাজাগতিক ঘটনা ঘটবে। সূর্যগ্রহণ কবে, চন্দ্রগ্রহণই বা কবে, পূর্ণগ্রাস না খণ্ডগ্রাস, উল্কাপতনই বা কখন হবে, এসবেরই নির্ভুল ক্ষণ জানিয়ে দিতেন বেদের যুগের ঋষিরা। আর্য ঋষিদের সেই সব সূত্রের ওপরই ভিত্তি করে আজও পাওয়া যায় মহাজাগতিক বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাভাস। অঙ্কের বহু সূত্রেরও জন্ম দিয়েছে আর্য ঋষির সেই যজ্ঞকুণ্ড। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বস মায় ফ্যালকন-শেপড নকশাও তৈরি করা হত যজ্ঞকুণ্ডে। মণ্ডল, যন্ত্র এবং কলামের জ্ঞান আজও প্রয়োজন হয় জ্যামিতির জটিল রহস্য বুঝতে। ‘সুলভ সূত্রজ’ নামক গ্রন্থে এসবের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে।

সময় নির্ধারণ

বিজ্ঞানের যখন এত অগ্রগতি হয়নি, তখনও আর্য ঋষি সময় নির্ধারণ করতে পারতেন। পারতেন ক্যালেন্ডার তৈরি করতে। যেহেতু শুভক্ষণে শুভ কাজটি সম্পন্ন করতে হয়, মাহেন্দ্রক্ষণে করতে হয় বিভিন্ন যজ্ঞ, সন্ধিক্ষণে করতে হয় আদ্যাশক্তির আরাধনা, তাই সময়ের সূক্ষ্ম হিসেব কষতে পারতেন বৈদিক যুগের ঋষিরা। পরবর্তীকালে যা জন্ম দেয় ক্যালেন্ডারের। চাঁদের ক্ষয় দেখেই এই ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা হত, কবে শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষই বা কবে। অষ্টমী কবে, নবমীই বা কখন থেকে, এর মাঝের কোন সময়টুকু সন্ধিক্ষণ, তা নির্ণয় করে ফেলেছিলেন সনাতনীদের পূর্বপুরুষরা। জানা গিয়েছে, স্বাধীনতার সময় এ দেশে কমবেশি তিরিশটি ক্যালেন্ডার চালু ছিল।

আরও পড়ুুন: রাম নবমীতে অশান্তি, এনআইএ তদন্ত দাবি শুভেন্দু-দিলীপের

জন্ম ছন্দ ও সুরের

সনাতনীরা যেহেতু যজ্ঞের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, সেখান থেকেই জন্ম হয় বিভিন্ন সুরের। পয়ার, ত্রিপদী-সহ নানা ছন্দের জন্মও হয়েছিল সেই যুগে। সুরের আঁতুড়ঘরও বৈদিক ঋষির মন্ত্রোচ্চারণ। হিন্দুরা নানা প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করতেন। জল, বায়ু, অগ্নি মায় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও মহাশক্তিকে খুঁজে বেড়াতেন তাঁরা। তাঁদের এই খোঁজের কাছেই অনেক ক্ষেত্রে ঋণী হয়ে রয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র।

গাছগাছড়ার পাতা-রস-শেকড় খেয়ে যে মানুষের রোগ নিরাময় হয়, তা জানতেন আর্য ঋষি। দেবযুগে অশ্বিনী কুমারদ্বয় কিংবা বেদের যুগে চরক, সুশ্রুতের চিকিৎসা পদ্ধতির কাছে আজও অনেক সময় হার মানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ব্যাকরণের জন্মও তো হয়েছিল সেই আর্য ঋষির যুগে। পাণিনীর ‘অষ্টাধ্যায়ী’কে তো ‘ভাষাতত্ত্বের জনক’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কে বলল সনাতন ধর্ম রক্ষা করা প্রয়োজন শুধুই রাজনীতির স্বার্থে? গণিত-বিজ্ঞান-কলাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে নয় (Hindu Rituals)!

কথায় বলে না, অর্বাচীনের অশেষ দোষ!

দেশের খবর, দশের খবর, সব খবর, সবার আগে পেতে ফলো করুন আমাদের Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram এবং Google News পেজ।