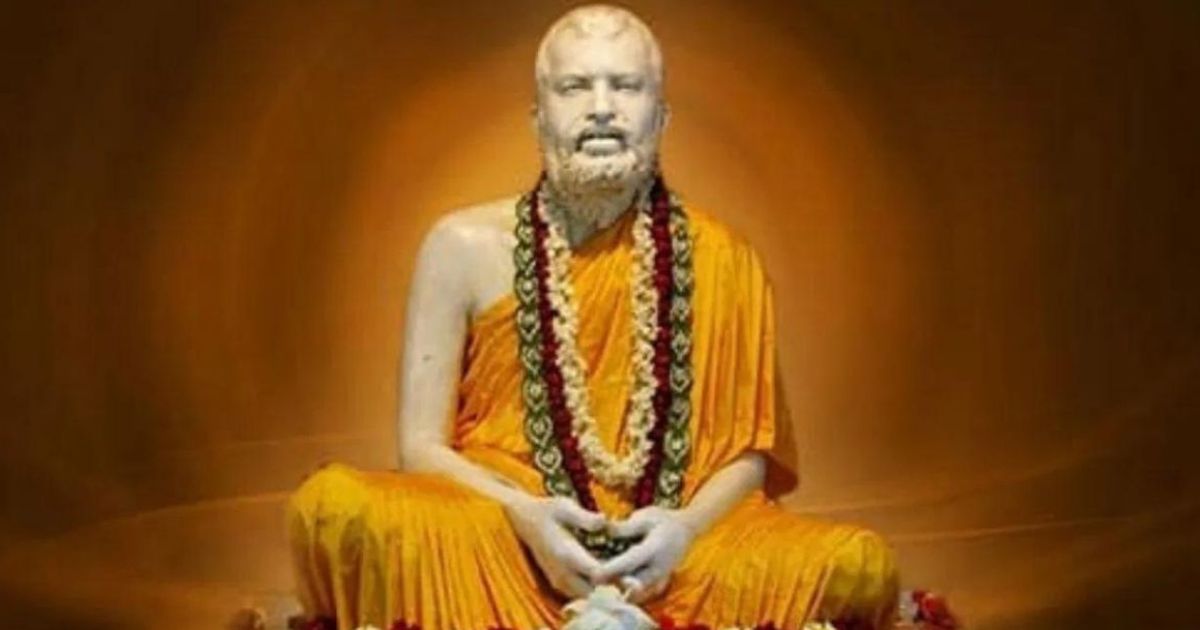

৫১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে অগস্ট

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর কিছু মেলে?

মণি—আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন—‘ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে’; তিনিও সেইরূপ বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ(Ramakrishna)— কি বলতেন?

মণি—‘পুরানো বোতলে নূতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে।’ আর ‘পুরানো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।’

“আপনি যেমন বলেন(Kathamrita), ‘মা আর আপনি এক’ তিনিও তেমনি বলতেন, ‘বাবা আর আমি এক’।” (I and my father are one.)

মণি—আপনি যেমন বলেন, ‘ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন (Kathamrita)।” তিনিও বলতেন, ‘ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে!’ (Knock and it shall be opened unto you.)

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি — আজ্ঞা, পূর্ণ, অংশ, কলা, ও-সব ভাল বুঝতে পারি না। তবে যেমন বলেছিলেন ওইটে বেশ বুঝেছি। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna)— কি বল দেখি?

মণি—প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচিরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, দুই-তিন ক্রোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে।

মণি চাঁদনির ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আটকে চাইছেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আটকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna) কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, “তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) করো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।”

মণি—আজ্ঞা, আমি কাল অবধি বলরামবাবুর বাড়ি থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি — তাই রোজ একটি দুটি খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন (Kathamrita) ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র—বড় খারাপ।